2022年の立春は「2月4日」です。

2021年の立春は「124年ぶりに2月3日」になりました。

と言うことは、節分も「124年ぶりに2月2日」でした!

日本では、「立春」や「旧正月」と言う言葉を耳にします。

「旧正月」という言葉を耳にするたびに、「旧正月って何?」って思ってました。

中国は「春節」として、「旧正月」を「西暦=新暦の正月」よりも盛大に祝います。そして、最近は、特に春節の時期はたくさんの人が中国から日本へ訪れてくれます。だから、余計に違いが気になっちゃいますね。

「旧正月」とは「旧暦の正月」と言われます。

暦は「こよみ」・「カレンダー」です。

- 同じ暦なのに、新暦と旧暦は、どうちがうの?

- 旧暦と新暦の正月はいつで、なぜ違う日なの?

私も、この違いが気になりました。

調べてみたところ、今までの知識と紐づいてたくさんの「なるほど!」を仕入れることが出来ました!

(*詳しく厳密に書くと難しくなるので、シンプルにまとめています)

2022年、旧暦の正月と中国の春節

「旧暦の元旦=中国の春節」です。2022年は、2月1日です!

正月の始まりの日を「元日」と言います。

旧暦という言葉を使っているので、あえて現在使っている暦を「新暦」とここでは呼ぶことにします。

2022年の「新暦の元日は西暦2022年の1月1日」です。

「西暦」2022年、これが「新暦」です。

正確には「グレゴリオ暦」と呼ばれます。

そして、

日本も中国も、旧暦の元日は同じ日です。

それは、大昔(西暦600年頃)に、中国で使っていた暦が朝鮮半島経由で日本に伝わったからです。

中国では「春節は、正月初一(初一は月の始まりという意味で新月の事を指す)を示す言葉=元旦=元日の日の出=最初に日が昇る1日」という意味のようです。

この「旦」という字は面白い字です。

「_が地平線や水平線。そこから日が昇る」ということを表現しているのです。

【旧暦の元日】「2020年は2019年より11日早まって」やってきました。「2021年は2020年と比べて18日遅れて」やって来ます。早くなったり遅くなったり…。

旧正月の1月1日は新暦の1月21日~2月20頃の範囲で変動するのです。

なぜ旧正月が変動するの?

まず、簡単に説明します。

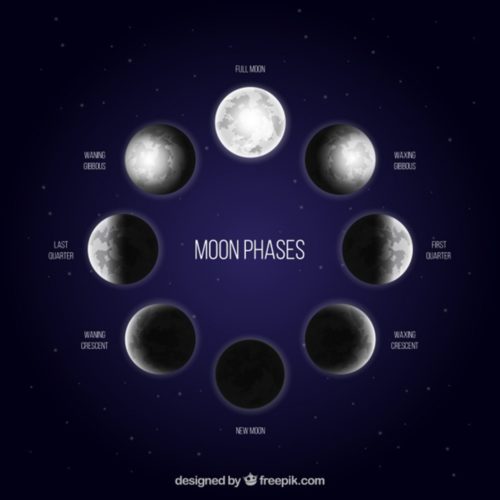

旧暦は月の満ち欠け=月が地球を1周回る周期で1カ月を数えます。

ルールとしては、新月=毎月の1日なので、毎月1日は「新月からスタート」します。

今使っているカレンダー(新暦)は毎年12月までありますが、毎月1日が新月になる場合は少ないのです。新月からスタートというルールではありません。

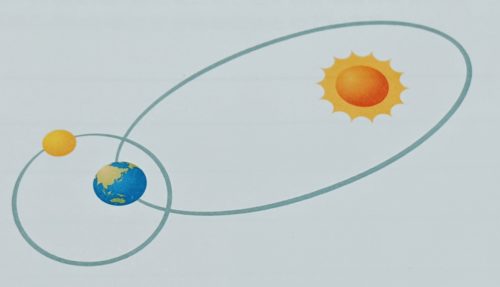

理由は、現在の暦は「1年は太陽の周期=地球が太陽を回る周期」で考え、その1年を12で分けているから月の満ち欠けとは関係ないからです。

「月が地球を回る周期での1カ月=約29.5日」と「地球が太陽の周りをまわる周期を12で割った日数=約30.4日」が違うのでズレていきます。

だから、旧正月と今の正月がズレているのです。

新暦と旧暦の違いとは?

では、なぜ・いつ新暦に変わったのか?

明治政府は、旧暦の明治5年12月3日を明治6年1月1日にして、暦を新暦に変えました。

「年は西暦に、月の考え方も月の周期(満ち欠け)ではなく太陽の周期を基準に考える暦」に変えたのです。

なぜ変えたかは諸説ありますが、近代化や西洋化を目指した時代背景も有って、世界基準の暦に変えたというのも1つの大きな理由です。

新暦と旧暦の違いは?

暦の数え方は、年と月で考え方が違います。

明治5年まで使われていた暦(旧暦)と新暦は、1年の数え方はほとんど同じでしたが、月の数え方や考え方が大きく違います。

年の数え方

旧暦は西暦を使う前の暦ですが、日本は今でも「年を表す」のに旧暦を使っています。

新暦で「年を表す場合」は、今は多くの国で西暦も採用。

「西暦も採用」という表現。気になりました?

日本では、西暦に対して和暦が有ります。他の国でも、その国の年の数え方を日本のように使っている国も多いのです。

西暦・・・日本語での文字通り、西(ヨーロッパ方面)の暦です。

「キリスト様が生まれてから〇〇〇〇年」という数え方です。

和暦・・・西暦に対して、日本の年号は「和暦」と呼ばれています。

令和や平成や明治や江戸時代では享保などの「元号」と呼ばれるものです。昔から今に至っても使われていますよね。天皇様と元号は大きく関係しています。

こういった関係性から、役所の発行する公的文書は今でも年号は西暦ではなく和暦を使用しています。

そのほかの暦・・・イスラム教の多い国々はヒジュラ暦やイラン暦、ユダヤ系ではユダヤ暦、仏教の仏暦(タイなど)、北朝鮮の主体暦や台湾の中華民国暦など。

現在の1年の周期は、太陽の周りを地球が回る周期を基に作られていて、ズレ(年の数え方の違い)は、「年の数の違い」だけです。

例えば「西暦1965年は昭和40年」ということです。

月の数え方

新暦(西暦)と旧暦(和暦)の日付の違いは、実は月の考え方の違いが原因です。

月の考え方が違っているからズレていくのです。

だから、旧正月の元日が年によって変わるのです。

月の考え方が新暦と旧暦とは大きく違うので、〇月〇日は旧暦と新暦では結構ズレていきます。そこで、周期的に調整(「閏=うるう」を採用)をしてズレを調整します。

*おおむね3年に一度は、「うるう月」という月を設けて、1年を13カ月にしていました。

*今のカレンダー(新暦)の1年は、必ず12カ月です。

👆月の数え方の違いはここです!

*今のカレンダーは必ず12カ月ですが、4年に1度、「うるう年」として2月を1日増やしています。

それで、カレンダー(暦)と太陽の周期のがズレを調整しているのです。

旧暦と新暦の「1カ月の考え方」の違いとは?

今の暦は太陽暦。陽=太陽です。

「地球が太陽を回る周期」を基にしている=季節で決めています。

その国での季節=太陽と地球の位置関係で変わる=太陽の周期が関係するのです。

日本は分かりやすく、「昼間が一番長くなる日と一番短くなる日・昼と夜がほぼ同じになる日」がハッキリしていますし、それぞれの時期によって太陽の昇る場所が違います。

旧暦は太陰暦。陰=月です。「月が地球を回る周期」を基にしている=「月の満ち欠け」で決めています。

新暦の1カ月の考え方

「太陽の周期」を基に考えます。

地球が太陽の周りを回る周期は約365.24日。

約365.24日を12で割ると30.44日。

そこで太陽暦では、1カ月は基本的に30日か31日、2月のみ28日にして1年を365日としています。

そうすると、1年で約0.24日ずつ早まっているので、4年に一度に閏年(うるうどし)を設けて2月を29日にして1年を1日プラス(0.24日×4年分=0.96日)の366日にして調節しています。

旧暦の1カ月の考え方

「月の周期=月の満ち欠け」を基に考えます。

旧暦は月の満ち欠けを見て1カ月を決める暦なので、新月=1日(ついたち)です。15日が満月なります。

日本や中国の旧暦では「毎月1日は新月からスタート」なのです。(新暦は毎月1日が新月とは限りません)

月の満ち欠けは約29.5日(月が地球の周りを1周する周期)。

そこで、旧暦(太陰暦=月の満ち欠けでの暦)は1カ月が29日か30日です。

この月の周期を12回繰り返せば太陽の周期に近くなります。

*29.5日×12か月=354日。

*新暦(=今のカレンダー)は1年365日(~365日)。

ところが、この月の満ち欠けの12回分と地球が太陽を1周まわる周期(1年)とを比べると毎年約11日ほど早くなる・・・。

そこで昔は、3年に1回、閏月(うるうづき)というものを作って、3年に1回は1年を13カ月にして調整。

なので、旧正月(旧暦の1月1日)は年によって日が変わるのです。

2015年からの新暦での旧正月

2015年以降の旧正月の元日は下記のように動きます。

| 西暦 | 旧暦の元日 | 閏月 | ||

| 1 | 2015年 | 2月19日 | (19日遅くなる) | 1 |

| 2 | 2016年 | 2月8日 | 11日早まる | |

| 3 | 2017年 | 1月28日 | 11日早まる | |

| 4 | 2018年 | 2月16日 | 19日遅くなる | 2 |

| 5 | 2019年 | 2月5日 | 11日早まる | |

| 6 | 2020年 | 1月25日 | 11日早まる | |

| 7 | 2021年 | 2月12日 | 18日遅くなる | 3 |

| 8 | 2022年 | 2月1日 | 11日早まる | |

| 9 | 2023年 | 1月22日 | 11日早まる | |

| 10 | 2024年 | 2月10日 | 19日遅くなる | 4 |

| 11 | 2025年 | 1月29日 | 12日早まる | |

| 12 | 2026年 | 2月17日 | 19日遅くなる | 5 |

| 13 | 2027年 | 2月6日 | 11日早まる | |

| 14 | 2028年 | 1月26日 | 11日早まる | |

| 15 | 2029年 | 2月13日 | 18日遅くなる | 6 |

| 16 | 2030年 | 2月3日 | 10日早まる | |

| 17 | 2031年 | 1月23日 | 11日早まる | |

| 18 | 2032年 | 2月11日 | 19日遅くなる | 7 |

| 19 | 2033年 | 1月31日 | 11日早まる |

このように3年に1回は閏月(うるうづき)が来ていますので、「11日早まるのが2回続いて、18日か19日が1回遅くなる」を繰り返しています。

(詳しく言うと、19年のうちに7回の閏月のある年を設けて調整している)

閏月(うるうづき)とは?

閏月は、季節の調節もしていたので、今のように「閏は毎回2月に行う」といったような月の決まりはなかったのです。

1月に閏を設定したり5月や10月に設定したりと、閏月が必要な年は季節感を調整するために、どの月でも閏は設定されました。

通常の月の後に閏月が来ます。例えば3月が閏月の年ならば、1月・2月・3月・閏3月・4月・5月・・・・といった形で並んでいきます。

2022年の立春は?

2022年の立春は、2月4日です。

立春は毎年ほぼ2月4日頃です。

たまに2月3日になったり2月5日になったりします。

*2021年の立春は2月3日でした。

☞ですので、2021年の節分は2月2日でした。

えっ、節分って2月3日じゃないの?

と思われたかもですが、節分は必ず立春の前日なのです!!

このあたりの事は「節分で豆まきで鬼退治?意味や由来をシンプルに解説」でまとめています。

立春とは?

季節が春に変わる節目の日です。

「立春≠旧暦の1月1日」では無いのです。

暦は、この記事の前半で説明した考え方で動いて来ましたが、この立春は「季節を知るため」に1年「約365日をほぼ24等分」したうちの1つなのです。

(この「ほぼ24に等分した日」を「24節気」と言います。24節気については下記にて説明しています👇)

昔の人は、この立春の日に寒い冬からやっと温かい春に移って行くんだと心を躍らせたと思います。

冬至からは次第に日が長くなり春に向かっているのが分かっているのですが、やはり寒い日がまだ続きます。

しかし、この立春からは次第に春らしくなっていきます。

だから、この立春は特別な日なのでした。

立春と同じ仲間が、当然ながら「立夏・立冬・立秋」です。

他には「夏至・冬至・春分・秋分」。

これらは太陽との関りがとてもとても深い日なのです。

*夏至・・・1年の中で最も昼の長い日

*冬至・・・1年の中で最も昼の短い日

*春分・秋分・・・1年の中で、昼と夜の長さがほぼ同じ日。

今で登場したのは「立春・立夏・立秋・立冬」「夏至・冬至・春分・秋分」の8種類ですが、

このような日が1年に24日有って、これがいわゆる二十四節気(にじゅうしせっき)です。

24節気(にじゅうしせっき)とは?

簡単に言えば「1年(太陽の周期)を24等分して意味のある日を配置」していました。

1つの季節で6つの節気です。

1年を24で分けると約15日間隔となるので、それぞれが約15日間隔で配置されています。

<春>立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・

<夏>立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・

<秋>立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・

<冬>立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒・

それぞれの名前が、季節感や気候や雪や農業に関連した言葉ばかりで、日々の暮らしに直結していたと感じます。

月の満ち欠けはみんなが共通して見えるから何月何日をみんなで認識できます。そして、約15日毎に来る24節気で季節感をみんなで認識できる大事な役割なのです。

以上、「旧正月と立春の違いや意味や日程、新暦と旧暦の違い」と、その関連した日付のズレや理由まで簡単にまとめてみました。

☟節分や立春の事なら、こちらもご覧ください☟

コメント